【记者手记】

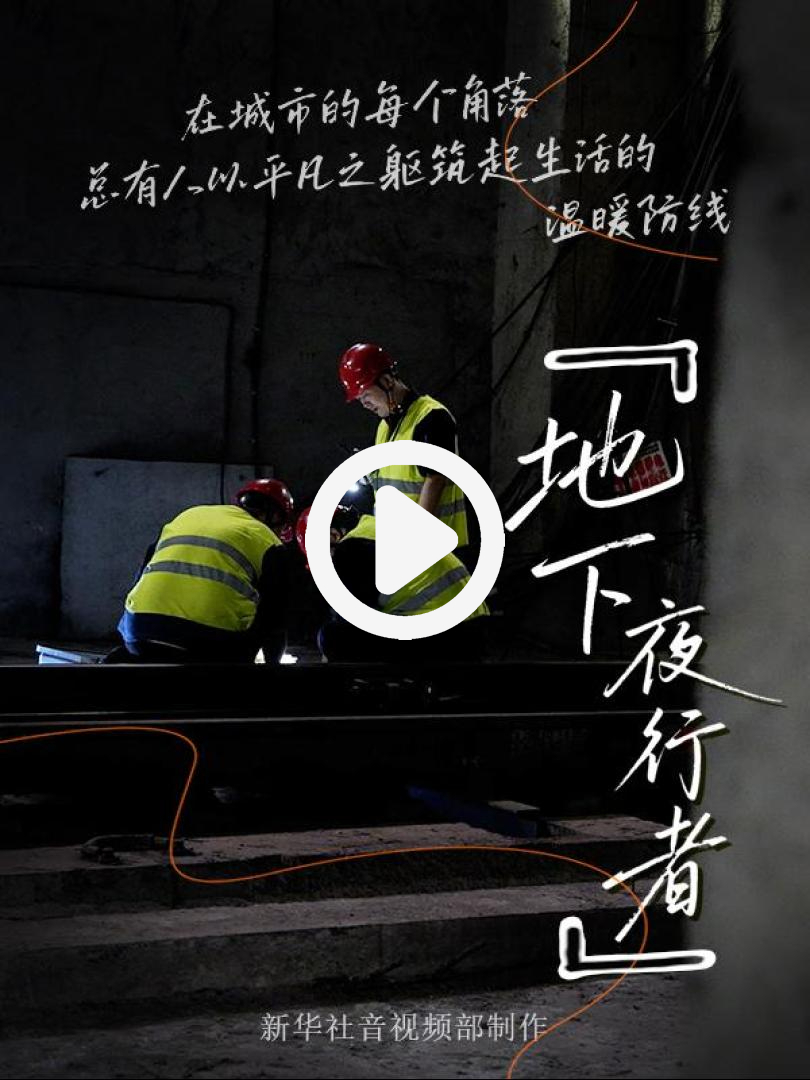

夜晚的最后一班地铁驶离,终日繁忙的站台归于平静。任胜磊和同事们提着装备、穿过站台,带我进入从未见过的地下隧道。

空间内,已有“地铁人”忙碌的身影。“夜晚是宝贵的窗口期。”任胜磊说,信号、通信、电力,各工种都要在几小时内完成轨内的检修工作。

作为班长,任胜磊手拿对讲机,熟练地向中控台发出指令,“将3号岔打至反位”,“这里螺丝要轻一点”,“润滑油不用上太多”……

“这活儿吧,说不上有多难,但不能出错。”任胜磊告诉我,信号系统是轨道交通的“中枢神经”,精密、繁琐。列车的运行、启停都离不开信号设备的监测与指挥。

从最初的生疏到慢慢熟练,一个信号检修员需要经历几年的实践,才能对上百个信号指标与设备烂熟于心,随时应对可能发生的意外。“我一开始检查信号机房时,整整排查了两天,现在半天就可以完成了。”任胜磊说。

据统计,2024年全国城市轨道交通年客运量达到322.4亿人次。对许多城市而言,轨道交通既是一种出行方式,同时也影响着市民生活的节奏与秩序。

这些隐身地下、习惯夜行的“地铁人”,正是这种节奏与秩序的维护者。人们很少走近他们,但却在他们的守护中,享受着出行的便利与安全。

检修完毕,回到站台层时已经凌晨两点,任胜磊和同事们对着照片逐一核对检修工具是否遗漏。此前,机柜出现故障,任胜磊一直都在忙活。只回家吃了个晚饭,就匆匆赶来参与夜班巡检。他说:“晚上的任务比较重,我得帮着点儿。”

但实际上,这种早出晚归的“帮忙”早已成了日常。家里那只猫已经摸准了他的作息,经常在后半夜守着门口,等着刚回家的他“投喂”。为了不吵醒妻子,他只好悄悄拿出零食先“贿赂”一下,笑说:“要不然它得叫唤半天。”

■任胜磊家的猫。(受访者供图)

三点多,我与任胜磊都到家了,窗外天空泛起蓝调。任胜磊给同为“猫奴”的我发来爱宠的照片,准备休息。

两个小时后,城市准时醒来。清晨的第一班地铁如常出发,他们则已沉沉睡去。

记者:张文嵘、孙逸轩、魏蒙、唐铭泽

编导:曹彦语

新华社音视频部制作